年の瀬の一大イベント成功のために、学生たちも試行錯誤!

淀川区の冬の風物詩である「1千人の第九」が、今年も無事に開催されました。今年はなんと、開催20回目。「コロナ禍を挟んでも開催を中止することなく、お客さんが楽しみに駆けつけてくださったことで続けてこれた」と、運営委員会の方もこれまでを振り返る思いで挑まれたようです。会場では、開場時間の1時間以上前から待つお客さんの姿も。地域の方が長年楽しみにしていることが伺えます。

コンサートは、プロのソリストによる演目や1千人の第九合唱団による宮崎駿アニメ映画音楽集、クリスマスメドレーが。そして、待望の交響曲第九番第4楽章「歓喜の歌」が響き渡り、これまで無事に過ごせたことへの感謝と、20周年を迎えた喜びで満ちたひとときとなりました。

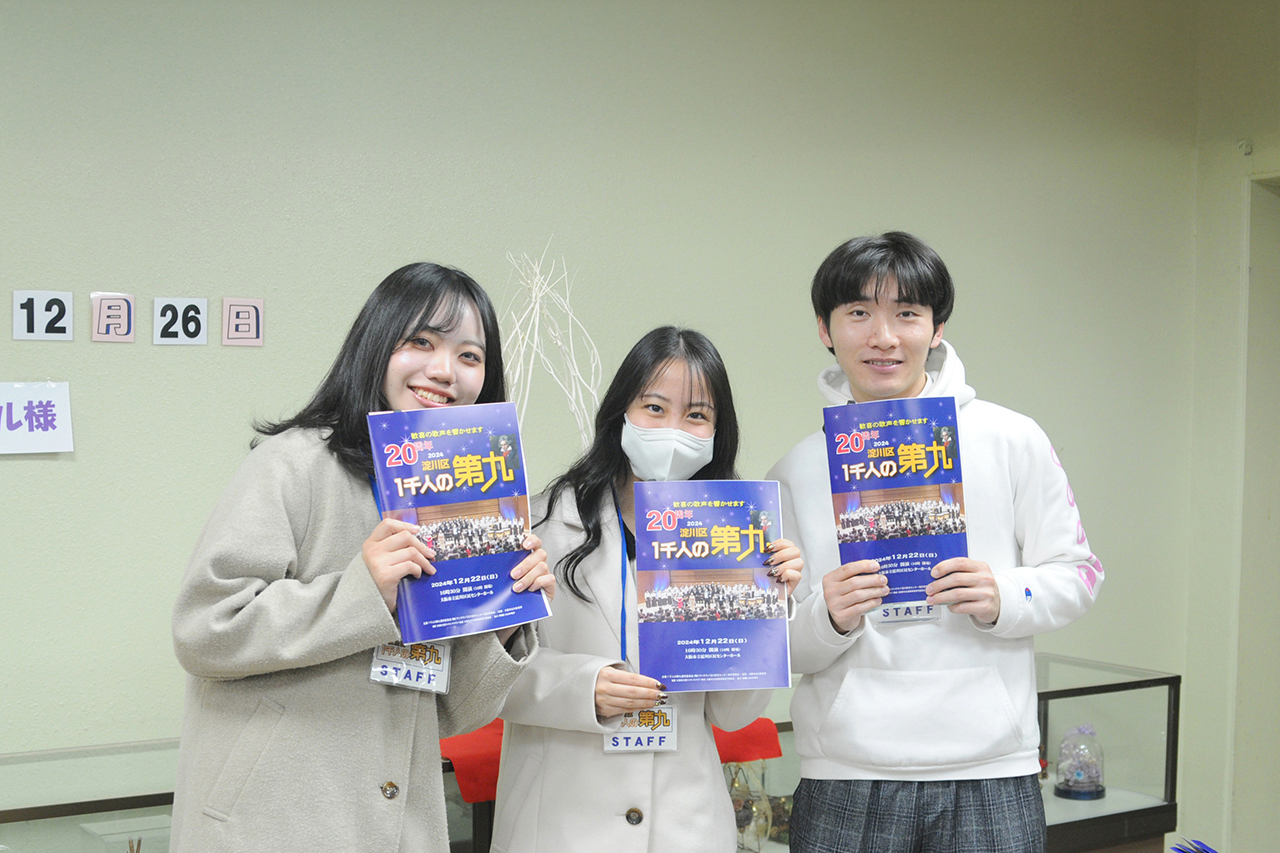

今回は9名の学生がボランティアへ参加。そのうち2名は前日の会場設置から加わり、例年以上に深く関わることができました。

コンサート当日は、お客様へ配布するパンフレットの用意や受け渡し、列の誘導など、約400名のお客様をスムーズに会場へ案内できるように、臨機応変に対応。参加学生の約半分が留学生でしたが、他の学生の挨拶や誘導の様子を見ながら、丁寧な日本語でご案内をすることができました!

今年の会場は淀川区民センター。お客さんと出演者の距離の近さが、この会場ならではの魅力です。

開場時間の1時間以上前からお客さんが集まり出し、長蛇の列に! わかりやすく並ぶことができるように、学生スタッフも奮闘中。

今回は9名の学生がボランティアへ参加。そのうち2名は前日の会場設置から加わり、例年以上に深く関わることができました。

コンサート当日は、お客様へ配布するパンフレットの用意や受け渡し、列の誘導など、約400名のお客様をスムーズに会場へ案内できるように、臨機応変に対応。参加学生の約半分が留学生でしたが、他の学生の挨拶や誘導の様子を見ながら、丁寧な日本語でご案内をすることができました!

開場するまでに、チラシとパンフレットのセットづくり。スピーディーに進められるように、メンバー全員でアイデアを出し合って取り組みました。

いよいよ開場! 長時間待ってくださっていたお客さんたちが、気持ちよく会場に入れるように丁寧な挨拶を心がけました。

休憩中の一コマ。出演者の方から「ボランティア学生さんに」とお菓子の差し入れが。想像していなかった小さなギフトに嬉しそうな学生たち。

大きな問題も起きず、無事終了。おつかれさまでした! 臨場感あふれるクラシックの響きを楽しんで、今年最後のボランティア活動を終えました。

地域の方々の協力のおかげで毎年続けることができ、無事に20周年を迎えることができました。その感謝の気持ちを胸に、お客さんへ音楽で恩返しができたらと思っています。

山口学園の学生さんは気配りができる方が多く、毎年入場口で対応してくださる姿が素敵だなと感じています。ぜひ地域の方とコミュニケーションをとって、この日の思い出を共有してもらいたいと思います。

1千人の第九運営委員長

佐々木 博史さん

藤原さん

ECC国際外語専門学校

エアラインコース 2年

- 参加したきっかけを教えてください。

- これまで夏祭りや国際交流イベントなど、いろいろなボランティアに参加してきましたが、昨年参加した「1千人の第九」の活動に一番達成感を感じたので、今年も参加したいなと思いました。というのも、他のボランティアに比べ、どのように対応していくか自分たちでアイデアを出し合って取り組む部分が大きく、やりがいを感じるからです。今年は去年と会場が違うことで戸惑う場面もありましたが、常に笑顔でいるようにし、お客様に不安を抱かせないように心がけました。

私は3月に卒業するため、今日が最後のボランティア活動になると思います。さまざまなボランティア活動を通して、いらっしゃるお客様に合わせた対応を常に考えることがいかに大切か考えるようになりました。「お客様を第一に」という姿勢を、就職先のホテルでも活かしていきたいと思います。

NGUYEN(グエン)さん

ECC国際外語専門学校

日本語学科1年

- 参加してみてどうでしたか?

- 日本でのボランティア活動は、今日が初めてです。日本で行われるコンサートはどのような感じなのか知りたかったので、楽しみにしていました。開場前にみんなでチラシとパンフレットをセットにしていく作業はチームワークを感じる出来事でした。開場時間よりも早くきている方が多く、日本人の真面目な姿には驚かされました。

日本語の敬語を使うのがまだ苦手なので、案内をする時は緊張しましたが、日本人の学生が使っている言葉を聞きながら真似して取り組んでみました。お客様は関西弁で話す方が多く、普段教科書で知る日本語とは違った言葉を耳にできたことも勉強になったなと思います。

チラシやパンフレットのセットづくり、入場受付の机の設置や案内順序、お客さんの列をどのように作るのかなど、今回のボランティアでは学生が主体となって、相談し決断していく場面が多くありました。開場前は、お客さんがロビーから溢れでそうな瞬間もあり、寒い外に出ないようにどう案内するか、臨機応変に対応する学生の姿を見ることができました。

一年を締めくくる毎年恒例のコンサート。この大きな場面に能動的に携わることで、学生たちも地域の人とのつながりを強く感じたのではないでしょうか。(ハピボラ編集部)